#「最後に、まとめ、なんてしてあげない」

10年前、村上龍さんの講演をたまたま聞いていました。次の演者として準備をしていたので、後半以降30分ほどを舞台の袖で聴けたのです。

お話はなかなかに面白く、さまざまな話題を、印象深く語っておられました。

講演の終了予定時間も迫り、最後、一息ついた後、彼は締め括りにこう言いました。

「まとめ、なんて言わないですからね」

「言ったら皆さん、それしか覚えないから。60分も話したのに」

「ひとりひとり、ためになったことなんて違うはずでしょ。なのにヒトって、最後のまとめ一枚分しか覚えない」

「だから、まとめなんて、してあげません。自分で考えて下さい」

もう少しひねると、こんなクロージングもあるでしょう。

プロジェクターで最後に映すのは、その日の発表の「目次」そのもの。つまり、メッセージ(伝えたいコト)ではなく、項目(何について語ったか)を示すのです。

そして投げ掛けます。

「今日お話ししたこと、もう一回、思い出してください」

「その手助けに、目次だけお見せしましょう」

「そして、その思い浮かぶ内容の中で、何が自分にとって本当に意味がありましたか?」

「これから1分間差し上げます。1分間だけ、考えてみてください」

(1分間の沈黙・・・)

「そうです、それが今日の答えです」「忘れないでくださいね」

#クロージング、って何?

クロージングとはその名の通り、終わらせることです。クロージング・リマークといえば、閉会の辞ですし、営業のクロージングといえば、契約に持ち込むテクニックのことです。

特に契約締結テクニックは、さまざまに研究がされています。

・Foot in the door(まず小さな合意を得て後で大きく取る)やLow ball(まず小さく出て後でオプションで儲ける)

・Door in the face(大きく出てから譲歩する)

・Hard to get(今だけ・あなただけ、で口説く)

他にもBand wagon effect(周りが賛成するとその気になる)やら、Halo effect(権威者の言うことに弱い)やら。

クロージングは営業の最後・最大の難関です。苦手に思う人は多く、それだけをテーマにしたセミナーや研修が一杯あります。そこでは、こういった「理論的」クロージングテクニックの分類とともに、ロールプレーイングなどでの練習が繰り返されます。

確かに「弱い」営業担当者は、クロージングに問題があります。押しが弱かったり詰めが甘かったりで、顧客の最終意思決定がもらえず、その間に、予算がなくなったり他社にとられてしまったり・・・。

クロージングに長けた「強い」営業担当者は、上記のようなテクニックを駆使して、確実にその辺りを刈り取ってきます。相手の特性(自分で決めたい人か、決めてもらいたい人か、等)をつかみ、それに合わせたクロージングを展開して、最後の壁を乗り越えるのです。

でも、本来は違います。本当に優秀な(長期に好成績を挙げ続ける)営業担当者は、必ずしもクロージングテクニックに頼りません。

そんなクロージングの壁を作らないプレゼンテーションがまずは大事なのです。表層的なクロージングテクニックなどに頼らない、内容ある提案こそが大事です。それによってこそ、押しつけではない、継続的な関係が育まれるのです。

では、クロージングの本当の役割・意味とはなんなのでしょう。

#Stay hungry. Stay foolish. ×3

20才でアップルを創業し、30才でクビになり、そして41才でアップルに復帰し再生させ、大発展させたスティーブ・ジョブズ(Steve Jobs)。そのおそらく最も有名なスピーチが、Stanford大学の卒業式でのもの(*1)でしょう。

2005年6月12日、彼は卒業生たちに3つのことを話し始めました。

・Connecting the dots、今の経験が将来何の役に立つかは分からない、が何かを信じてやり続けよ

・Love and loss、偉大な仕事をするにはそれを好きになること、見つかっていないなら探し続けよ

・Death、時間はない、他人の人生でなく自分の人生を生きよ、そして自分の直感に従う勇気を持て

自分の人生を振り返り、反省し、ちょっと自慢し、静かに、ときに力強い。14分半のスピーチは実に見事でした。

「人生にはときどき、レンガブロックで頭を殴られるような酷いことが起こる。一体なんで、自分で創業した会社をクビになったりするのか」

「ただ、アップルをクビになったお蔭で、そういった仕事が好きであることを再認識し、かつ、身軽になってその後数年、最もクリエイティブな仕事(*2)ができた」

「酷い薬だったが、その時の自分には必要な薬だったのだ」

そういった、実体験に基づく、深い教訓に満ちています。マネ出来るかどうかは別として・・・。

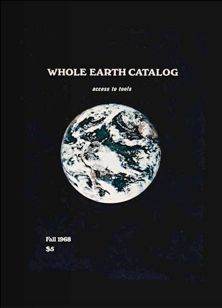

彼のスピーチは、3つのことを語り終えた後、突然、『Whole Earth Catalog(全地球カタログ)』の話しに跳びます。これは1968年秋に創刊された、ジョブズ曰く「私の世代のバイブルの1つ」です。

ジョブズはスピーチの最後の1分間、この雑誌について語ります。それがいかに先進的で、素晴らしいものであったかを。そして、1975年に出版された『Whole Earth Catalog』最終号の話しに。

ジョブズはスピーチの最後の1分間、この雑誌について語ります。それがいかに先進的で、素晴らしいものであったかを。そして、1975年に出版された『Whole Earth Catalog』最終号の話しに。

「最終号の裏表紙の写真は、早朝の田舎の道のものだった。冒険好きな人ならヒッチハイクでもしそうな」

「その写真の下に、こんな言葉があった。Stay hungry. Stay foolish.」

「それは編者たちが残した、別れのメッセージだった」

彼はこの言葉を、三度、続けます。

彼はこの言葉を、三度、続けます。

「Stay hungry. Stay foolish.」

「私はずっと、自分自身そうありたいと願ってきた」

「そして今、卒業し新たな道を歩き始める君たちにも、私はそれを望みたい」

「Stay hungry. Stay foolish.」

「ご静聴ありがとう」

テクニックとしてみれば、これは、最後に単純なまとめでなく、違った角度からのエピソードで、聴衆の視点を動かし印象づける高等戦術です。そして、そのシンプルなメッセージが繰り返されることで更に印象は強くなります。

仕事のプレゼンテーションでも、十分使えるでしょう。最後に、一見内容とは関係のない、個人的な経験や、家族のことや、マンガ・歴史の話しで、聞き手の頭を再活性化させて、でもきちんと本編と同じ方向の結論に落とす。それでメッセージをもう一回印象づけるのです。

(*1)彼自身はリード大学中退。

(*2)NeXTを立ち上げ素晴らしいOSを開発し、Pixarを成功させ『Toys Story』をはじめとした多くのCGアニメ映画を世に出した。

#熱き心を届けよう

でも、そんな技術論に彼のこのクロージングの素晴らしさがあるわけではありません。

30年も前に彼の心を打った一行のメッセージ。そういったエピソード自体の素晴らしさは確かにあるでしょう。

しかし、何より若き英才たち(と私たち(*3))の心を揺さぶったものは、彼・彼女らに対するジョブズの強い期待なのでしょう。

「一心不乱、自らを信じ全力で進め」「foolish(バカ・常識外れ)と言われようが革新者の道を」「そこにきっと君たちの未来はある」

ジョブズが燃やし続けた熱き心こそが、このクロージングの価値なのです。

聴衆に最後に届けるべきは、小さな合意でも大きく出ることでも二者択一でもなんでもありません。それは、自らの心そのものなのです。それこそが相手を動かす最強の締め括り(クロージング)です。

あなたは相手に、どんな心を、どうやって届けますか?

2011年10月5日、ジョブズはアップルの会長のまま、この世を去りました。享年56。

その前日発表された新商品は「iPhone 4S」

「5じゃなかった」「小幅な改良」と揶揄されながらも、これまで最速で予約を獲得しています。そして、こうみなは囁いています。

「4Sは、for Steveの略」

さらばスティーブ・ジョブズ。あなたの熱き心は、われらと共に。

(*3)YouTube上の「Steve Jobs' 2005 Stanford Commencement Address」はついに視聴回数1000万回を超えた。

注:この論考はマイクロソフト日本のHP上で連載された「伝説のプレゼンターを目指せ!2」最終回を大幅加筆・修正したものです。いや、正確には元原稿に戻した、ものです。当時、「マイクロソフトのHPでアップルの宣伝はいかがなものか」というご意見があったので(笑)

お知らせ:11/9にかんき出版から『一瞬で大切なことを伝える技術』が発刊されます。Facebookページ「三谷3研究所」で刊行までのみちのりを、お楽しみください。

Facebook

Facebook

Linked in

Linked in