#大型テントを誰にどう売り込む?

今回も前回に引き続き、新刊の『実例で必ず身につく! 一瞬で大切なことを伝える技術』(以下『実例!伝える技術』)からお届けします。

さまざまな営業場面で「重要思考」をどう使うか、を見てみましょう。まずはちょっとプッシュ型(こちらから積極的に働きかけて売り込む)のやつを。

KIT虎ノ門大学院の院生であるSさんの会社では、新たにイベント用の大型テントを商材として扱うことになりました。基本10メートル×20メートル。そこから5メートル単位で拡張可能で、数百人をその下に収容することができる大きなオランダ製テントです。

こんなもの、ただ待っていても売れません。さっそく営業・販促活動をすることになりました。まずは内覧会、そして個別営業です。

国内での主要ターゲットをスポーツ関係と定めました。ゴルフやサッカー、それにラグビー、モータースポーツなどの大会が狙い目です。

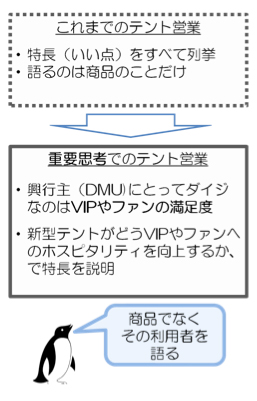

営業部のSさんが新商品の説明役。プレゼンテーションを行うのですが、これまでだったらきっと、このテントの優秀さや実績を羅列(られつ)した説明になってしまっていたでしょう。例えば・・・

・大型なので小型テントを多数設営するより効率的です

・堅牢性(けんろうせい)に優れ、強風下でも安全です

・設営に重機(じゅうき)が必要なく芝を傷めないので、ゴルフ場のトーナメント会場やサッカー場のピッチ上にも設営可能です

・流線型を基本とした瀟洒(しょうしゃ)なデザインで、スタイリッシュな空間を提供します

・重機なしで設営スタッフも少人数なので、設営費が抑えられます

こんな感じでしょうか。いやいやこれだけでも、優れた商品であることは感じ取れます。でも、それだけじゃあ、もったいない。

価値を最大限伝えるためには「われわれの商品は、DMUにとってダイジなところで、持続的な差があるのだ!」と言い切らねば。

#スポーツ大会のDMUは?そのダイジなことは?

Sさんは「昨日講義で習った重要思考でやるとどうなるのだろう?」と、試してみることにしました。

まず、DMUは誰でしょう。今回のDMUはサッカーやゴルフなどの大規模なスポーツ大会の主催者です。ではその主催者たちにとってダイジなコトは?

主催者とはその大会の収支に責任を持つ興行主でもあります。たとえば日本プロゴルフツアーの「ミズノオープン」ならスポンサーであるミズノが主催者であり(日本ゴルフ協会や日本ゴルフトーナメント振興協会は後援)大会の収支や運営に責任を持つ(*1)ことになります。

スポーツ大会なので、素晴らしい競技が行われることが第一義ですが、興行面で失敗すれば持続はかないません。イベントが大規模化する中、スポンサーとて大きな赤字には耐えられないのです。ゆえに今、主催者(=興行主)が気にしているのは、ファンへのサービスであり、VIPたちへの接遇です。

ファンたちに、楽しかった! もう一度このゴルフ大会に来たい、と思わせられなかったら競技の内容にかかわらず、ビジネス的には「負け」なのです。

しかしながら、現在のスポーツ施設やスタジアムなどは、あくまでも競技運営を主眼にした作りになっていて、決してファンやVIPへのホスピタリティが高いものではありません。まだまだ改善の余地大です。Sさんは、ここを「重み」の主眼としました。

・DMUであるスポーツ大会主催者(=興行主)にとってダイジなコトは、ファンやVIPへのホスピタリティ向上

説明用プレゼンテーションでは、まずこれを強調しました。その上で、その実現がこのオランダ製大型テントだからこそ可能であることを、訴えたのです。(*1)プロサッカーの場合は日本サッカー協会がすべての試合・大会の主催権を持つ。ナビスコカップですら、ナビスコは協賛に過ぎない。

#競合との「差」は、具体的に明確に

この商品の価値や優位性をお客さまに示すために、Sさんは、他社の従来品との「差」をなるべく具体的に、明確に示しました。もちろん「重み」である「ファンやVIPへのホスピタリティ向上」を目的に絞ってです。

・大型テントなのに重機不要で、従来品では難しかったゴルフコース内やサッカーのピッチ上にでも設営でき、ファンやVIPに快適な特等席を提供します

・流線型を基本とした瀟洒なデザインによって、従来品の概念を打ち破るスタイリッシュな空間でファンたちを惹(ひ)きつけます

・従来品の2倍以上の堅牢性を誇り、何よりファンたちの安全を守ります

しかも、設営スタッフも6名程度の少人数で重機コストもかからず、設営費用が従来型のテントと同等ですむ、のです。

Sさんの「重要思考」での説明プレゼンテーションが効いたのか、その内覧会では、さっそくその場で3件ほどの引き合いがあったそうです。

営業や販促とは、その商品・サービスの価値を、相手(DMU)に伝える行為です。「重要思考で伝える」ことそのものなのです。あらゆる営業・販促の場面で活用しましょう。試行錯誤して自らの伝え方を高めましょう。

説明用の資料づくりに始まって、小さく試せるのも魅力です。自己の鍛錬のみならず、チーム内に「重要思考」を広めるための題材としても最適です。

「DMUは誰?」「そのニーズは? 本当にそれがダイジ?」と問い続けましょう。

#担当変更は最大の危機でありチャンス

では次は営業の中でも、押すのではなく引くタイプの営業を。プル型営業、で重要思考はどう使えるのでしょう。

同じくKIT虎ノ門大学院の院生であるMさんは、バリバリの法人営業担当者。ITインフラ(ネットワークやクラウドサービスなど)の提案活動が業務です。

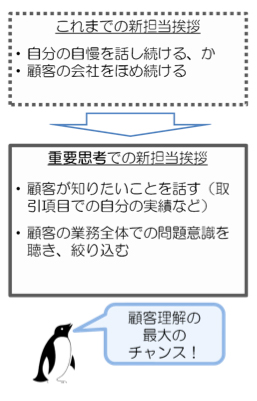

今日は新年度初日。恒例の「担当者変更」のあいさつ回りです。営業担当者にとって、鬼門(きもん)でもあり最大のチャンスの日と言えるでしょう。

相手(顧客)が「また変わるのか・・・」「今度はどんなヒト?」と疑心暗鬼状態の中、最初の印象づけに失敗したらその後の商談活動は、目も当てられないことになるでしょう。でも同時にこの日は、顧客の現場担当者、所属長、担当役員すべてに一度に会える最高の機会でもあるのです。ここでうまく自分を売り込めれば、あとは実力を発揮するだけです。

Mさんは昨年からの若手担当者を従えて、大手顧客C社に乗り込みました。やはり、ミドルマネジメントも含めたみなさんお揃いでの面談となりました。

Mさんは完全な初対面、アウェーです。まず何を「あいさつ」すべきか、「プロフィール紹介」の内容を重要思考で考えました。

#まずは重要思考でのあいさつから

すでに自社の顧客である人たちにとって、ダイジなコトはなんでしょう。新しい営業担当者に求めることは、なんでしょう? それはずばり「Mは後任として適切で安心して任せられるのか?」「Mは信頼できる相手なのか?」です。

Mさんは、相手にとってダイジなコトを伝えるために、こんな「プロフィール紹介」をしました。

1. 改めてC社にとっての自社の価値を実績で強調。そこに属する自分の価値につなげるためにも。「われわれには、お客さまで受託している業務と同様の実績を数十件持っています。これは業界随一の数と言えると思います。たとえば最近では・・・・」

2. C社にとっての自分の価値を実績ベースで強調。「私はお客さまにご提供しているサービスの、ビジネスマネージャー(事業統括者)を5年経験しています。ゆえに昨今の災害対応も含めて、非常時やイレギュラー対応に熟知しています」

3. C社の状況(事実)を会話におりまぜることで、C社の理解に努めていることをさりげなく示す。これを確認的に行う(今期の売上予想は前年比10%アップでしたよね、など)ことで、相手はMさんの発言に対して同意を繰り返す ことになる。

この「重要思考式プロフィール紹介」は功を奏し、その後の顧客との会話は、初回にも関わらず大変スムーズになりました。

さて、ここからが「聴く営業」の本番です。

#お客さまの問題意識を重要思考で聴く!

Mさんは、顧客に質問をし始めます。もちろん顧客をよりよく理解するために。お客さんもそれに対して気分が悪いわけがありません。

質問は、職位に応じた「業務課題」や現時点での「優先ミッション」などなわけですが、今回はミドルマネジメント(部長レベル)だったので、その方の優先課題や、自部門にとって当座重要なコスト削減ポイントをいろいろ出してもらいます。まずはバラバラで構いません。「○○さまの上期(かみき)のコスト削減ミッションに限って言えば、どんなことが挙げられますか?」

瞬(またた)く間に10数個の「課題」や「ポイント」が挙げられました。

そしていよいよ、重要思考で聴く、の出番です。

Mさんは、その部長さんが本当にはどこに重みを置いているのか、をくり返し質問します。「上期のテーマとして挙げていただいたこの4つのうち、一番コスト削減インパクトが大きそうなのは、どれですか?」「部門全体とのつながりで考えれば、重要な(予算がつきそうな)ものは、これですかね?」

それによって、その人の担当分野で、一番ダイジに考えているテーマが明らかになりました。上期中になんとかしたいのが、これ。下期まで含めればこれ。3年のうちにはこれ。といった風に。

営業としては大成功です。狙うべき一番の大きなターゲットが、しかも時期別に明確になったのですから!

#重要思考で聴くと、売れる!

でも成果はそれに留まりませんでした。

その後、他のヒアリングと質問を重ねるうちに、顧客自身が言い始めたのです。

「おたくには、このテーマで○○っていうサービスがあったよね。それがうちに適用できそうか、できそうならいくら掛かりそうか教えてもらえないかな」

Mさんからは、一切営業の話はしていません。なんせまだ、1時間前に会ったばかりの相手です。彼はひたすら質問をし、確認していっただけです。でもそれが、新規の委託業務見積りおよび検討資料提示依頼につながりました。

「重要思考」で聴く、が、大型営業案件を獲得した瞬間でした。ここまで来たら、あとはがんばるしかありません。・・・いやここからもまた、「重要思考」で提案内容を考え、伝え、聴き、話し合うことのくり返しなのです。Mさん、ファイト!

Mさんが『伝える技術』を読んで、KITで講義を1回受けて、初めてトライしたのが、この「重要思考式 新担当挨拶」でした。

みなさんにもきっとできます。是非挑戦を。

『実例!伝える技術』の発刊直後、Mさんからメールが来ました。そこには「三谷さん 実践編買いました。日々使っている成果のおかげで、今週大口契約が決まり重要思考の出番が目白押しです。年度目標を8ヶ月前倒しで達成見込みです。うれしいo(^▽^)o」と!

「重要思考」での思考法やコミュニケーション法を説いてロングセラーとなった『伝える技術』に対して、それを実際にどう使い、どう組織に広めるかという視点でまとめたのがこの『実例!伝える技術』です。

ご覧いただいたように、さまざまな人々や組織が登場し、いろいろな場面で「重要思考」による「伝える技術」を駆使して成果を出していきます。架空の例はひとつもありません。12例すべて、リアルな実例です。

ご自身の、興味あるテーマ・実例からじっくり味わっていただければと、思います。

学びの源泉第91号は、発刊記念の後編として本書の内容の一部(「営業(Push型)」と「営業(Pull型)」をお届けしました。初版本にのみ無料セミナー(9月1日(土)15:30 - 17:00)の予約チケットが付いています。ご予約、ご購入はお早めに!

参考:『実例で必ず身につく! 一瞬で大切なことを伝える技術』(かんき出版)

『一瞬で大切なことを伝える技術』(かんき出版)

Facebook

Facebook

Linked in

Linked in