#最大規模の「競争」=戦争から、学べること

野中郁次郎博士らによる『失敗の本質』は、第二次世界大戦における日本軍の失敗を詳細に研究し、そこから近代組織への示唆を導きだした名著です。最近、その入門版が出て人気を博しています。戦争とはこの人間社会における最大規模の悲劇であり「競争」です。そこから膨大な学びがあることに、間違いはありません。

日本人に最も知られている「戦争からの学び」は、「ランチェスターの法則」でしょう。英国人エンジニアのランチェスターは、本業である自動車・航空機技術コンサルティングの傍ら、第一次世界大戦での空中戦(*1)に興味を持ち、その兵数と武器性能と残存率の関係を導きだしました。

その第二法則が言うことは「集団戦の場合、その兵力は残存兵数の2乗に比例する」というもの。ゆえに敵に対して5対3の兵数比で戦えば、兵力は25対9の3倍弱となり、兵数残存率は80%に達します。味方兵数5のうち1を失うだけで、敵(3)を殲滅できるのです。

他にも、ナポレオンの軍事思想を理論化したジョミニやクラウセヴィッツの軍事理論が、今も経営理論の一部として用いられています。

(*1)飛行機が発明されたのは1903年。第一次世界大戦(1914~1918年)で初めて偵察でなく、空中での戦闘に用いられた。

#9つの日本軍『失敗の本質』

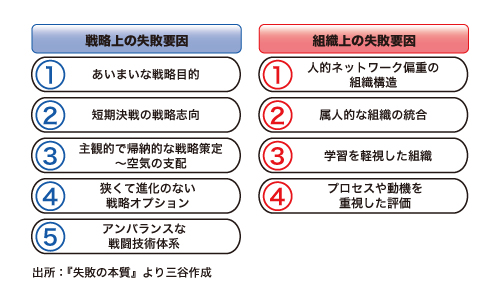

日本軍『失敗の本質』も、そう。ノモンハン事件からミッドウェー海戦らを経て沖縄戦にいたる、6つの軍事作戦(における失敗)を研究することで、9つの「失敗の本質」をえぐり出しています。

戦略上の失敗要因は、突き詰めれば2つでしょう。1つはすべてにおける曖昧さ、もう1つは柔軟さの欠如です。

戦争とは国家間の紛争解決手段なのに、日本軍や政府首脳は、その目的も目標も戦略も、曖昧なまま進めました。そして、相手がある競争ごとなのに、その進歩や状況変化を取り入れずに突き進みました。

目的や目標を明確にすれば政敵やライバルに否定されやすくなり、柔軟にすれば政敵に変節だと批判されやすくなる、とでも思ったのでしょう。確かに、曖昧であることに首尾一貫していれば、具体的批判の手立てがありません。軍や政府の首脳部は、その道を選びました。ある意味では、戦争に勝つことでなく、政敵やライバルに負けないことを重視したのです。

さらに挙げられている4つの組織上の失敗要因が、それらを補強しています。

要は、「情実人事による仲良しチーム」で戦争を遂行したということです。必定、客観性や自己批判力を失い、(小さな)失敗からの学習能力を失いました。

そして、日本は破滅的な大失敗へと導かれたのです。

#アメリカ軍が自らつくってきたITによる「現代戦」

日本が70年前に経験したこの悲劇からの学びは、現代にも適用できるのでしょうか? 軍事技術や情報システム・ネットワークが極度に発達した現代において、「戦争」から本当に学ぶべきことはなんなのでしょうか。

そのために見るべきは、なにより世界最強たるアメリカ軍の「現代戦での成功と失敗」でしょう。

最新鋭の装備とその物量を誇るアメリカ軍は、第二次世界大戦後も、世界を相手に戦い続けてきました。冷戦中は、朝鮮戦争やベトナム戦争を中心に、カンボジア、ラオス、レバノン、ニカラグア、グレナダ、リビア、パナマを舞台に。そして冷戦後は中東での湾岸戦争やイラク戦争・アフガニスタン戦争を中心に。

湾岸戦争前に多くの泥沼の戦いを経験したアメリカ軍は、1980年代後半からIT化による大変革を目指しました。各部隊・装置・兵器・衛星などからリアルタイムで情報を収集し、それを迅速に分析・処理して、極めて効果的効率的に敵をたたくためのシステムを導入していったのです。

その1つの究極が、1991年の湾岸戦争でした。GPSを搭載したミサイルが、精密に誘導されて目標を爆撃しました。われわれはそのミサイルから送られてきた映像を、後日、家庭のテレビで見ることすらできたのです。

現場の戦闘部隊も、全情報を握る司令部からの指令に従って、進んでいけば楽に戦闘ができました。最新鋭の暗視装置を持つ多国籍軍にとって、砂漠の闇夜は味方ですらありました。

1ヶ月間の徹底した空爆のあと開始された、地上戦「砂漠の剣」作戦は、わずか100時間で終結し、湾岸戦争はあっさり幕を閉じました。

イラク軍の死者2~3万人に対し、多国籍軍のそれは500人弱という、圧倒的勝利でした。この成功がのちに、アメリカ軍を大失敗へと導くのです。

#ラムズフェルドの「夢」

この後、アメリカ軍内の守旧派を押さえて、その情報化・少数精鋭化を推し進めたのが、ラムズフェルド国防長官(*2)でした。多額の費用がかかる宇宙ミサイル基地構想や、次世代砲火システムを(政敵とともに)葬って、代わりに情報システムを中核(*3)とした、空爆・無人兵器・特殊部隊中心の機動戦を基本としました。

空爆でたたき、情報戦で圧倒し、特殊部隊が敵後方で通信ラインを断ち打撃することで、敵部隊を崩壊させる効率的な戦い方、のはずでした。

確かにそれは、アメリカがアフガニスタン戦争に続いて始めたイラク戦争初期、極めて有効でした。2003年3月19日に始まった侵攻は、大軍であるイラク軍を分断・駆逐し、5月1日までに正規軍同士の戦闘は終わり、フセイン政権は倒れました。戦闘によるアメリカ軍ら多国籍軍側の死者は170人ほど。圧勝といっていいでしょう。

しかし、それから占領統治は8年半に及び、戦闘での死者は、多国籍軍5000人、民間契約要員1000人、イラク治安部隊8000~10000人(*4)にのぼりました。

ラムズフェルド国防長官らの「新しい理想の軍事組織」は、ゲリラやテロに対する市街戦にも、治安維持にも向かなかったのです。

(*2)ジョージ・W・ブッシュ大統領の下、2001年1月20日から2006年12月18日まで国防長官を務めた(フォード大統領の下でも)。

(*3)C4ISR化(指揮・統制・通信・監視・偵察のIT化とコンピュータ化)という。

(*4)関連する民間人死者は10万人以上と推定されている。Iraq Body Count推計。

#「理想の組織」は、市街戦にも治安維持にも失敗した

さてここからがようやく本論です。なぜ、ラムズフェルドたちがつくり上げた、理想の軍事組織は失敗したのでしょうか。

まずは、個別の市街戦で役に立ちませんでした。ある程度の権限委譲がされ、高度にIT化されているとはいえ、あらゆる情報の統合・分析と意思決定の時間が必要なので、司令部からの指示にはどうしても数分以上かかります。その間に敵も味方も動いてしまい、指示に従って動いているのに友軍と合流できなかったり、隣の通りにいる敵軍を見つけられなかったり、散々でした。

敵の存在場所や兵力を知らせてくれるはずの偵察技術も、不十分でした。市街戦は荒野での決戦とは違います。遮蔽物や紛らわしいものだらけで敵の装甲車すらうまくは識別しきれませんでした。

しかも、テロ組織の仕掛ける自爆テロやIED(*5)(即製爆弾)に対して、無人偵察機も軍事衛星も、無意味でした。実際に、イラク駐在中のアメリカ軍の死者は、ほとんどが路肩の車や道路に仕掛けられたIEDによるものでした。

フセイン政権打倒後、ラムズフェルドたちは旧勢力を一掃しようとしました。そのために自治や警察組織を始めとした既存の治世インフラが機能しなくなり、アルカイダ等のテロ組織だけでなく、それまで押さえこまれていた宗教間(シーア派とスンニ派など)の対立が、激化しました。市民同士、民兵・テロリスト同士の戦いの始まりであり、自律的国内治安の終わりでした。

多くのアメリカ軍兵士たちは、戦闘で死んだのではなく、治安維持活動(物資の輸送警護やパトロール)の最中に、IEDにやられたのです。

しかし、アメリカ軍らが空爆と地上部隊で押し切ろうとしても、反乱勢力が武器を捨てて市民に紛れ込んでしまえば、それまででした。市民もそれをアメリカ軍に突きだそうとはしませんでした。

しかも、作戦が終わってアメリカ軍がFOB(*6)と呼ばれる前線作戦基地に引っ込んでしまえば、また町に戻ってきて元の木阿弥です。

(*5) Improvised Explosive Deviceの略。あり合わせの爆発物と起爆装置からつくられた、簡易手製爆弾の総称。特に装甲貫通も可能な自己鍛造弾が脅威。

(*6) Forward Operating Baseの略。大きなものでは100平方km以上あり、内部にはジムやプール、スーパーだけでなくさまざまな物品店やサービス店がある。

#「理想の組織」は、ボトムアップや試行錯誤を許さない

人の行動・購買心理の面白さを示した『人は意外に合理的』の著者であるティム・ハーフォードは、新著の『アダプト思考』で、アメリカ軍のこれら現代戦における失敗と成功の分析を示しています。

この治安維持の失敗の原因は、ラムズフェルドたちがつくり上げた「理想の組織」そのものにありました。

・統制の取れたチーム:リーダーと志向を同じくしたチームが強力にリーダーを補佐する

・統一的大局観:現場からあらゆる情報を収集し、中央で戦略を立案・決定する

・厳格な指揮命令系統:責任を明確にして上意下達でそれらを遵守させる

確かにこれは理想的に見えます。でも世の中は(そしてイラク統治問題は)、それで対処できるほど純粋でも簡単でもなく、中央で考えた作戦や大局観は、現場でまるで役立ちませんでした。

・自律的な治安維持のために大量のイラク人警察官や軍人を訓練したが、その多くが配備先を聞くと畏れて(*7)逃げてしまった

・アメリカ軍兵士を自爆テロなどから守るために、強固なFOBを建設しそこからの派兵スタイルにしたが、これは反乱勢力にアメリカ軍の動向をわかりやすくすることにもなった

2006年から07年中ごろまでが最悪で、毎月100人以上のアメリカ兵らが、そして2500人以上の民間人らが殺され続けたのです。

しかし、ラムズフェルドたち上層部は基本的なやりかたを変えませんでした。一枚岩のチームと大局観に守られた、厳格な指揮命令系統をもった理想の組織の中で、現場からのネガティブな情報も、異なった意見も、すべて排除されたからです。

現場の状況に合わせて、独自の対応策を考えて試すことも、成功例をボトムアップで伝え、全体を変えていくことも許されませんでした。

まさに日本軍『失敗の本質』とほとんど同じです。曖昧ではありませんでしたが、柔軟でもない戦略が、情実人事の仲良しグループで遂行され、破滅一歩手前まで突き進みました。

(*7)アメリカ主導で訓練されたイラク人警官のうち6人に1人が殺害や、負傷、脱走もしくは行方不明になっている。2007年時点。

#それでも現場(戦場)では、試行錯誤やボトムアップが行われた!

でも、ここからが違います。アメリカは破滅一歩手前で踏みとどまったのです。

まずは、そんな厳格な指揮命令系統の元にありながら、何名かの現場指揮官たちが独自の戦略を生み出し、試行錯誤して成功例をつくり上げました。

そして、ラムズフェルド更迭後に、イラク駐留米軍司令官に任命されたペトレイアス司令官が、新しい戦い方と組織をつくり上げました。現場による試行錯誤とボトムアップを中核とした組織です。

2005年春、人口25万人のタルアファルに部下3500人とともに派遣されたマクマスター大佐は、そこでの戦い方を大きく変革しました。

反乱勢力にとって重要な補給・訓練拠点だったタルアファルは、まさに「何度掃討作戦を行ってもムダなところ」でした。住民たちはアメリカ軍に非協力的で、住民をも巻きこんだテロ行為を繰り返す反乱勢力を匿いすらしました。

ある意味、その理由は簡単でした。アメリカ人が嫌いとか云々でなく、単純に「アメリカ軍に協力したらあとで反乱勢力に殺される」からです。

住民に紛れ込んだ反乱勢力たちが、必ずアメリカ軍への協力者たち(警察すら)を、後で襲っていました。すぐ穴蔵(FOB)に戻ってしまうアメリカ軍に協力などできるはずがありません。

#交番システムで住民を守る!

マクマスター大佐は、市内に29ヶ所の小さな前哨基地を設けました。FOBと違って、プールもアイスクリームもありません。

反乱勢力はこれを嫌い、猛烈な攻撃を繰り返し、マクマスター大佐の部隊は多くの犠牲者を出しました。でも、FOBに逃げ込むことはせず、小さな前哨基地を守り抜き、日々のパトロールを欠かしませんでした。まるで日本の交番のように。

アメリカ軍はテロリストたちによる報復から自分たちを守ってくれる、と住民が確信した瞬間に、勝利は訪れたのです。

マクマスター大佐は、指揮命令を無視したかどで叱責を受け、自らも爆破によるケガで股関節置換手術を受けました。それでも、方針は変えませんでした。

(*8)2008年2月に99人が殺された自爆テロは、知的障がいのある女性2名によるもの。爆弾は携帯電話によって遠隔操作された。

#命令でなく作戦マニュアルで行動を変える!

後に司令官となるペトレイアス大将自身も、従前の厳格な指揮命令系統をかいくぐっての変革を断行していました。

彼の率いる第101航空師団は2003年、イラク北部最大の都市、モスルに駐留しその治安維持に成功していました。上官の命令を無視し、法の隙を突き、当局の反対を押し切っての独自施策を連発してのことでした。

そして左遷された先が、戦場から1万㎞離れた駐屯地での訓練・教育担当。しかし彼はここで、新しい組織によるボトムアップでの変革を目指します。

選んだ手段は「対反乱作戦マニュアル」の改訂でした。それを、異分子にあふれた柔軟な組織で行い、出来たマニュアルを勝手に軍内外に広めていったのです。

マニュアル作成にあたって、彼はまずチームとして異分子たちを集めました。マクマスター大佐始め軍内部の異分子たちはもちろん、アメリカ軍への過激な批判で知られるイギリス人将校、CIA職員、ジャーナリスト、さらには人権擁護活動家まで。

自らを批判する人々を求めたのです。

そして現場の(試行錯誤の果ての)成功例から練り上げられたマニュアルは、現場の兵士や指揮官から歓迎され、ダウンロード数は最初の2ヶ月だけで200万回を超えました。

#異質による試行錯誤とボトムアップが、現代戦を変える

ペトレイアス大将がイラク駐留米軍司令官となって6ヶ月後の2007年9月、アメリカ軍やイラク民間人の死傷者数は、劇的な低下を見せ始めます。

月2500人だったイラク民間人死者数は、数ヶ月後に500人前後に、月100人だったアメリカ軍死者数は20~10人程度になりました。

ペトレイアス大将がつくり上げた、対反乱作戦マニュアルは「対ゲリラ戦の核心は、ゲリラの殺害ではなく、民心の掌握である」と述べています。

ゲリラと民衆の分断こそが勝利への道であり、それが、交番システムといった軍事面だけでなく、生活向上のための資金提供やインフラの整備といった多様な手段を必要とする、と。

そして、対ゲリラ戦に軍事的勝利(敵の殲滅)はないとも言い切っています。政治的解決を目指すしかないのだと。

マクマスター大佐はイラクに派遣される前から、イラクの歴史の本を読みあさり、現地でどう行動するべきかを考え抜き、仮想検問所での模擬訓練などさまざまな訓練を部下たちに施しました。

その根幹は「イラク人への敬意」です。「イラク人に無礼な態度をとることは、敵を助けるということだ」と兵士たちに説き続けました。

そしてついに、イラクの民心は翻り(*9)、自律的な治安維持への道を歩み始めたのです。

われわれは、なぜ理想の組織が失敗するのか、だけでなく、どうやったら成功を継続できるのか、を知りたいのです。

(*9)2007年8月末には反米の急先鋒だったシーア派民兵組織マフディ軍の指導者サドル師が「外国軍への攻撃活動停止命令」を出した。

#ふたたび、日本軍『失敗の本質』から

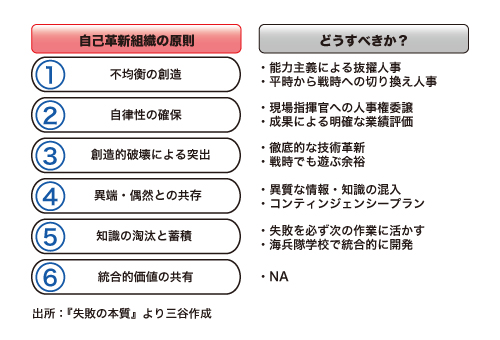

『失敗の本質』は最後に教訓として、6つの「自己革新組織の原則」を挙げ、各々において日本軍がどう失敗したのか、そして一部ですが、どうすれば良かったのかを、主にアメリカ軍との対比において述べています。

ここでの「自己革新組織の原則」は、ある意味一般論であり、また「どうすべきか?」は『失敗の本質』の本論ではないので、それほど力が入っているわけではありません。

でもそれらは、ティム・ハーフォードの主張と、驚くほど共通します。

それは、一枚岩の「理想の組織」がなぜ失敗するのか、ということを強く示しています。高度に情報化されていようがいまいと、同じなのです。

しかし、どうやったらこの複雑で不確実な世界で勝利を収め続けうるのか、という問いへの具体的な答えと現代的成功例はここにはありません。

それがティム・ハーフォードの主張からは見えてきます。異質による試行錯誤とボトムアップ、がその答えなのです。

(*10)マクマスター氏の研究著書『職務怠慢』によれば、ベトナム戦争(1960~75)時のジョンソン大統領とマクナマラ国防長官たちが既にそうだった。

#「理想の戦略」は、ない

いや、それさえをハーフォード自身が否定します。「いつもボトムアップが正解なわけではない」と。

その状況における選択肢や答えは、そのときどきで違うでしょう。最終的にはトップダウンが答えのときもあるでしょう。ただ、それらは決して本社の机上では決まりません。現場での試行錯誤とそのフィードバックによってのみ成立するのです。

そんな組織運営・戦略構築こそが、現代戦には求められているのです。

参考:『アダプト思考』(武田ランダムハウスジャパン)、『失敗の本質』(中公文庫)

Facebook

Facebook

Linked in

Linked in