#思考法とは、思考力を上げるためのツール

12月4日に新刊『超図解 全思考法カタログ』が発売となりました。当面、コンビニエンスストア(除く7-11)でしか扱われないこの本は、「思考法」の本です。哲学書でも経営書でも事例集でもありません。ヒトの思考力を上げるための、20の「思考する」「方法論」を紹介する本なのです。

ヒトは思考するからこそヒトです。病弱だった神童パスカルは思いました。ヒトはナイルの河畔(かはん)に群生する葦(あし)のように弱い。風に負け雨にしなる。でも考えるがゆえに優れた存在になることができる!

「人間は考える葦である」はそんな言葉です。40才で夭折(ようせつ)したパスカルですが多くの優れた思索を残しました。(*1)体は弱くとも、心は自由に飛べたのです。

ただ同時に、思考は自由すぎてとらえどころがありません。形も重さもなく、時間にすら縛られません。だから鍛えるといっても、どこからどう手をつけていいのか、難しいのです。

それを助けるのが、「思考法」という名のカタや技です。あまりに自由な「思考」に、ちょっとした制限をかけたり補助したりするのです。

例えばボールを遠くに飛ばすにもいろいろなやり方があります。手で投げるのも棒で打つのもいいでしょう。まったく新しい飛ばし方を発明できたら素晴らしいです。でもまずはピッチングやバッティングの基礎を習ったら、確実だと思いませんか? それがカタや技です。

みなさんが考える「思考力が高いヒト」ってどんなヒトでしょう? いわゆる、(1)モノゴトをバシバシ決めていけるヒトでしょうか、それとも(2)いろいろなアイデアを出せるヒトでしょうか。

この本では、(1)(=論理思考)と(2)(=発想思考)の両方をカバーし、そのためのカタや技を20個だけ挙げていきます。これらを身につければ、この世の大抵のことは大丈夫。ちゃんと「アイデアが出せて、絞って決める」ことができるようになります。

(*1)『パンセ』(Pensées は仏語で思考・思想の意味)は、パスカルの死後、妻らの尽力によって遺稿集として出版された。

#思考法の功罪

ただ、思考法を学ぶ上での注意点をひとつ。それは「技に振り回されるな」ということです。

技に振り回されるな、には2つの意味があります。ひとつは「技をいっぱい身につけようと思うな」ということ。もうひとつは「身につけた技の限界を知れ」ということです。

Amazon.comで「思考法」の本を検索すると、3,000件出てきます。「非連続思考法」「デュボワ思考法」「空飛ぶ思考法」・・・ひとつひとつは素晴らしくても、全部を身につけるなんてできっこありません。

それどころか、自分に合うかどうか試す(読んで、やってみる)だけでもムリでしょう。論理思考に絞っても900件弱の本が、発想法だと1,900件の本があるんですから。重複があるにせよ、とにかく思考法って多種多彩、百花繚乱(ひゃっかりょうらん)です。心は自由だから。

でもそれらを自分の技にするためには繰り返さなくてはいけません。何回も何十回も、その思考法を使ってみなくてはいけません。それではじめて、身につくのです。この本は、そのための「全思考法カタログ」でもあります。技をいっぱい身につけようとせず、数個だけ選んで、それを繰り返しましょう。

「技の限界を知る」ことも重要です。これらの思考法は、とても強力なツールなので、ちょっと身につくとどんどん振り回したくなります。

菜切り包丁で切れるのは菜っ葉類だけなのに、それで肉や魚、刺身に挑んではいけません。切れるかもしれませんが、とても悲しい結果に終わるでしょう。

各々のツールには目的があり、限界があります。拡げるためのツールで、絞ることまでやろうとするから失敗します。絞るためのツールで拡げようとするから、ツマラナイものになります。同じ拡げるためのツールでも、ドカンと飛ばすためのものと、手堅く拡げるためのものがあります。

思考法のツールは、そういった目的と限界を知った上で、少数を徹底的に使いこみましょう。でないと必ず振り回されます。それほど便利で強力なものなのです。

#思考法の全体マップ

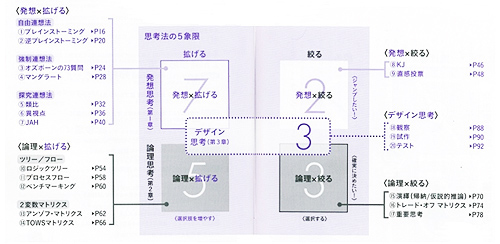

この本では「ブレインストーミング」から「重要思考」「デザイン思考」まで、20の思考法ツールを紹介しています。

それらは大きくは「発想思考」と「論理思考」の2つに分かれます。ドカンとジャンプしたアイデアを最後に1つ得るための発想思考と、手堅く拡げて決めるための論理思考です。そしてツールの各々には役割(=限界)があります。それが「拡げる」と「絞る」です。

論理思考とは、採りうる選択肢(オプション)を確実に拡げて、そこからひとつに絞って選択すること、ですし、発想思考とはどんどん選択肢をいろいろな方向へ拡げて、最後に独創的な案をひとつ選ぶことです。

そのために、発想法だと拡げるためのツールが進化していて、論理思考だと絞るためのツールが実は大切です。

なので、この世のほとんどすべての思考法ツールは、2×2のマトリクスに収まることになります。発想か論理か、拡げるか絞るか、の2軸でつくられる4マスです。

でも、マトリクスの真ん中にある「デザイン思考」ってなんでしょう? これはさまざまな商品の意匠デザインや企業の問題解決をコンサルティングする、米国のIDEO(アイデオ)が1980年代につくり出した手法です。

デザイン思考は「思考」というよりは「試行」です。仮につくってみて試してみる試行錯誤を中核としたアプローチです。ここでいう、発想思考と論理思考を組み合わせて、「拡げる」と「絞る」をくり返すやり方だということで、真ん中に置きました。この手法は今、次世代の思考法だということで、多くの大学・大学院で採り入れられd.school(ディ・スクール(*2):元祖はスタンフォード大学のInstitute of Design)と呼ばれています。

(*2)アメリカでビジネススクールのことは通常B-School(ビー・スクール)と呼ばれる。B対d、という構図。

#動いてなんぼのデザイン思考

d.schoolでは、顧客中心の試行錯誤をくり返す方法を学びます。ですから顧客がいないところに居ても仕方ありません。途上国の問題を解決したいなら、行って対象を観察し、問題を見極めて解決策を考え、試作品をつくって使ってもらいます。

たとえばスタンフォード大学のバイオデザイン・プログラムでは、アメリカに閉じこもっているのでなく、インドやシンガポールの医科大学と協力して、若者たちを現地に派遣してのイノベーションに挑んでいます。新興国市場で使える医療機器・用具がすでにいくつも創られました。

このプログラムには、多くの企業やベンチャーキャピタルが関心を寄せ、スポンサーを務めています。自前でやるより、よほど安上がりでイノベイティブなのですから当然です。

「机上の議論など何の価値もない」とするd.schoolは、論理思考偏重のMBA教育への、強烈なアンチテーゼなのです。

#なぜカタログなのか

故スティーブ・ジョブズが若かりし頃、バイブルと仰いだのが『Whole Earth Catalog(全地球カタログ)』(1968年秋創刊)でした。

そこで世界は7つに分類されていました。「全体システムの理解」「シェルターと土地の利用」「産業と民芸(クラフト)」「コミュニケーション」「コミュニティ」「遊牧民族(ノマディック)」「学習(ラーニング)」です。これ自体が、秀逸です。

『Whole Earth Catalog』が、ツールのカタログでありながらバイブルであったのはなぜなのでしょうか。それはスチュアート・ブランドら編者たちによる、ツールの選択基準が明快で、先進的思想に満ちていたからです。

(1) Useful as a tool (役に立つ道具である)

(2) Relevant to independent education (自立教育に沿っている)

(3) High quality or low cost (ハイクオリティ、もしくはローコストである)

(4) Easily available by mail (通販で簡単に手に入る)

この『超図解 全思考法カタログ』でも、ブランドたちと同じ気持ちで、20の思考ツールを選びました。

役に立つこと、自分で考える助けになること、ハイクオリティであること、深く学ぶための本がネットなどで簡単に手に入ること。

これらの技は、きっとみなさんの役に立ちます。

でも、カタログは所詮、カタログに過ぎません。それが価値につながるかどうかは読者次第です。

選んで学んで練習して、自分の得意技にしてください。

参考図書:『超図解 全思考法カタログ』ディスカヴァー・トゥエンティワン

Facebook

Facebook

Linked in

Linked in