#スーパームーン

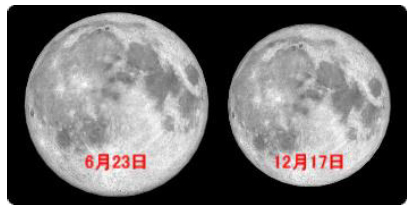

6月23日、年に一度のスーパームーンが見られました。満月がいつもより3割増しで光り輝く現象で、年に1回程度、見られます。

月(The Moon)は地球(The Earth)の周りを30日に1回のペースで回っていますが、その軌道が真円ではなく楕円です。なので、地球に近づくときと遠ざかるときがあり、近づいたときにたまたま満月だと、大きな満月「スーパームーン」(*1)が見られるわけです。

一番遠いときの距離より12%も近く、見かけの大きさも直径で15%、大きさで3割以上大きくなります。迫力満点です。

こんな月を見ると、確かに「狼男」の話もあり得なくはないなあ、なんて思ってみたりしませんか。

(*1)スーパームーン自身は天文学用語ではなく、一般名称。新月もスーパームーンだが見えない。ちなみにスーパームーンは最接近と満月が重なる現象であり、最接近だけなら毎月起きている。

#満月とヒト

満月はヒトに影響を及ぼすのではないかと、昔から言われています。

火付け役になったのは、アメリカの精神科医アーノルド・L・リーバー。彼は事件・事故発生日の統計を取り、「満月の夜には、犯罪件数が1.5倍、放火件数が2倍になる」と発表しました。名付けて「バイオタイド(生体潮汐)理論」!

しかし、実際にはそんなデータはありませんでした。彼のねつ造(意図的選択)だったのです。

それ以降も、「そんなの関係ない」とする研究成果(*2)がほとんどですが、中には「関係あるのでは」という結論になったもの(*3)もあります。

「Lunatic(月の、狂気の)」という言葉が示すとおり、月はヒトになんらかの影響を及ぼしているのでしょう。少なくとも英語圏の人たちには。

(*2)カナダのラヴァル大学では精神疾患の入院患者770名を3年間調査し、「精神的症状と月の満ち欠けには何の関連性もなかった」と結論した。ごくろうさま m(__)m

(*3)豪ニューカッスル大学の研究では「鎮静が必要なほど暴れた急患が91名中、21名が満月の日だった」としている。他の日の平均の8.7倍。

#月と日本人

昔、夜はあくまで暗く、手元の火と月明かりだけが頼りでした。

長く太陰暦を使い、毎日の日付と、空に浮かぶ月は、ほぼ完璧に一致していました。月の初め、空に浮かぶ月は新月(*4)です。だんだん太っていって15日には満月となり、月末に向けてまた月は細っていきます。

だから古典を読むとき、その書かれた日付があれば、そのときの月の様子、夜の暗さがわかります。

「男もすという日記というものを、女もしてみんとてするなり(*5)」にはじまる『土佐日記』は、日本最初の日記文学といわれます。平安前期の歌人 紀貫之(*6)が、土佐への赴任時代を振り返って書いたものです。女性を書き手としたことで、ひらがな中心の表現がはじめてなされ、後の『更級日記』『蜻蛉日記』『和泉式部日記』『紫式部日記』にも大きな影響を与えました。

冒頭文にこう続きます。「それの年(承平四年)のしはすの二十日あまり一日の、戌の時に門出す」

冬12月21日に帰京の旅へと出立したわけですが、21日の月が空に昇るのは、夜10時を過ぎ。戌の時(午後8〜10時頃)では、辺りはまだまだ真っ暗だったでしょう。

都に帰る2ヶ月弱の旅への不安が、「二十日あまり一日の、戌の時に門出す」には込められているのです。

(*4)毎月先頭の日を「いちにち」でなく「ついたち」と呼ぶのは、月が新しくなる(新月)→月が立つ→つきたち、の名残。

(*5)意味は「男が書くという日記なるものを、女である私も書いてみようということで、書くのである」

(*6)きのつらゆき。歌人として当時から有名で「古今和歌集」の編者でもある。

#十五夜お月さま

でももちろん、日本人にとって満月は基本「吉兆」です。十五夜といえば、お団子飾ってお月見です。Lunaticなんてとんでもない。

お月見の最高峰は銀閣寺です。世界遺産でもある京都の銀閣寺(慈照寺観音殿)は、まさに月見のために足利家八代将軍 義政(*7)が建てた、月の御殿だったのです。

10月、観音殿1階の部屋で宵を待つと、7時半に借景である月待山から月が昇ります。10分もすると、月が上がって庇に隠れ、それを追って、ヒトは2階へと。すると月は庭(錦鏡池 きんきょうち)の池にも映っているのです。月は空と池をゆっくり渡ります。

さらに月が上がると、渡り廊下に出て月見台(その跡が向月台)に移り、今度は月と、それに映える観音殿を愛でる・・・。

なんとまあ、贅沢な。

(*7)政治はからきしだったが、東山文化を築いた当代きっての文化人。趣味にお金を使いすぎて、幕府を財政難に陥れた、とか。

#月と私

私にとって月は、宇宙で一番近くに浮かぶ身近な天体であり、ヒトが到達し得た最遠のフロンティアでした。近くて遠い、遠くて近い存在。それが月でした。

一番好きなのは、満ち欠け関係なく青い空に浮かぶ白い月です。そこに浮いている、そんな感じが一番するからでしょうか。

子どもたちが小さい頃、みんなでやっていたのは「月発見競争」でした。ルールは簡単。空に浮かぶ月を、最初に見つけた人が勝ち、です。

家に閉じ籠もっていては、見つけられません。俯いていては、見つけられません。

外に出て、顔を上げて歩いていないと、絶対勝てないゲームです。

子どもたちが大きくなった今でも、自分ひとりでやっています。そこにある「何か面白いもの」を、見つけるために。

参考サイト:

・「2013年6月の星空」ニコン

・「満月の夜は暴力的な患者が増加、豪病院看護師が月と急患の関係を調査」ナリナリドットコム

・「月の満ち欠けを知ると古文がよく解る」なるほどの素

・「土佐日記」wikipedia

・「月と建築」長友徳也

Facebook

Facebook

Linked in

Linked in