【お知らせ】1/20 NHK「あさイチ」で「脱ワンワード週間」が特集されます!

この1/20に、「脱ワンワード週間」がNHK「あさイチ」で取り上げられます。もちろん、私も登場します!

昨年12月末、都内のご家庭で実際に「脱ワンワード週間」をやっていだいたのですが、そのロケに同行して、お母さんとお子さん(小1)の会話を、別室でモニター越しに見ながらコメントしたりして、なかなかエキサイティングでした。収録とはいえ、そこは一発勝負なので。

さて、この「脱ワンワード週間」とはなにモノなのでしょうか。『親と子の「伝える技術」』で詳しく紹介していますが、(番組放送前の予習として)そこから抜粋してご紹介してみたいと思います。

ひと言でいえばそれは「子どもの言語能力」を家庭で高める方法です。ゲーム性があり子どもたちが楽しく簡単に取り組めることが特長で、およそ7割方の小学生が「自分の言葉づかいがよくなった」と感じることもわかっています。

では、なぜ子どもの言語能力を高めることに取り組むべきなのか、から説明していきましょう。

#「幸せな」大人は子どもの頃どうだったのか? 1000人32年間の追跡調査が示したもの!

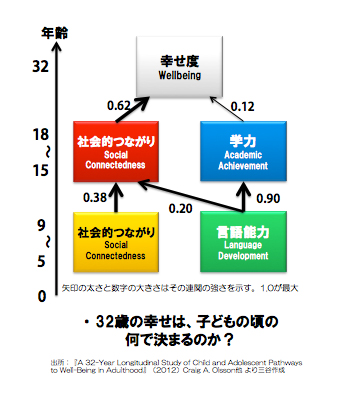

2012年、メルボルン大学のクレイグ・オルソン教授らは「A 32-Year Longitudinal Study of Child and Adolescent Pathways to Well-Being in Adulthood」という論文を発表しました。「子どもの頃のなにが、大人になっての幸せにつながるのか」を研究した32年間1000人の追跡調査の結果です。

そこには驚くべき結果が示されていました。

それは、「一般に、大人になってからの幸せ度は、子どもの頃の学力でなく社会的つながり(Social Connectedness)によって決まる」というものでした。学力が高い→良い就職で高収入→家族もいて幸せ、という単純な図式は、まったくもって成立していなかったのです。それより青年期(15~18歳)の「社会的つながり」=「社会(含む家族)との密着Social Attachment)」+「スポーツなどを通じた社会参加(Social Participation)」+「学力以外の社会的能力(Strengths)」+「人生への満足度(Life Satisfaction)」、の方がよほどダイジでした。

オルソン教授らは1000人について、青年期の状態(学力や社会的つながり)に、幼少期(5~9歳)のなにが関係するのかを詳細に調べています。

するとやはり、青年期の社会的つながりに影響を与えていたのは、幼少期のそれでした。年中さん~小学低学年のころ、社会的つながりを獲得できていた子どもたちの多くは、中高生になってもそれを維持・拡大できていました。

幼少期の「社会的つながり」を、オルソンらは、「向社会的か(Prosocia:親が評価)」「他者から好かれているか(Liked by others:親と教師が評価)」「他者から受容されているか(Included by others:同上)」によって測りました。

他者を助け受容し、他者から受容され好かれる。そんな子どもたちには、将来「幸せだ」と感じられる大人への道が大きく開けていたのです。

#幼少期に言語能力が高いと...

もう1つ、面白いことがわかりました。幼少期の「言語能力」の重要性です。

・幼少期の言語能力の高低は、ほぼそのまま青年期の学力の高低につながる

・幼少期の言語能力は青年期の社会的つながりも高める可能性がある

というものです。幼児期に言語能力(聴く・話す・読む・書く)を高めることは、とっても役に立つのです。青年期の学力向上に、そして将来の幸せに。

なので、幼児期(5~9歳)では、その社会的つながりと言語能力の両方を高めることが大切だということになります。運動能力(*1)でもそうですが、10歳までは自由に学び活動する方が、将来につながるのです。

(*1)幼稚園で、「特別な運動指導をしない方が、運動能力が高かった」という調査結果(杉原隆)もある。

#子どもの言語能力を下げているのは、親の察しのよさと過干渉

子どもたちはとってもワンワードです。「ムリ」「イヤ」「びみょ~」「くつ」「お茶」...。そんな1単語でほとんどのコミュニケーションを終わらせています。でも、子どもをそうしてしまったのは親自身です。だって、それで通じるし親は動いてくれるのですから。

多くの親はとても察しがよく、下手すると子どもがなにも言っていないのに「これが好きでしょ」とか、聞いてくれます。子どもは「Yes」「No」だけ言えばいいのですから言語能力もなにもありません。

子どもが一生懸命しゃべろうとすると、今度は親が遮ります。「お母さん(やお父さん)は、言うばっかりで聴いてくれない」って、子どもたちは思っています。「途中で口をはさんで最後までちゃんと聴いてもらえない」「聞き流されて一緒に考えてもらえない」と。

察しのいい親の過干渉が、子どもの言語能力を奪っているのです。

#「脱ワンワード週間」で子どもの言葉を引き出す

ワンワードとはその名の通り1つの単語です。ここでは子どもたちがよく使う「イヤ」「ムリ」「びみょ~」などを指します。「水」とか「くつ」とか名詞だけで要求を伝えるのも同じです。そういったワンワード・コミュニケーションを禁止するのが、この「脱ワンワード週間」です。毎日その達成度合いを、親子で評価しながら1週間やるので「週間」です。

脱ワンワードとは逆に言えば「文章で話す」ということです。5W1Hをハッキリさせて会話するということです。

「脱ワンワード週間」は家庭での取り組みです。なので、親子で一緒にやってください。

初日、まずは「わが家のNGワード」を決めます。「ムリ!」や「びみょ~」「どうでもいい」「知らない~」「ふつー」「うざい」「さいあく」などが口癖になっているのなら、それをNGワードにしましょう。

そして宣言してもらいます。「これから1週間、NGワードを使いません」「ちゃんと文章で、話します」と。

それから毎日、夜に反省会です。親子で「どうだったかな?」と話し合って、1日、その誓いが守れていたなら「よく出来た」シールを、もう一息なら「もうひといき」シールを、守れていなかったなら「まだまだ」シールをはってあげましょう。

できるだけかわいいシールを用意してあげてください。小学校低学年までなら、そのシール目当てで頑張ってくれるでしょう。

やることは、これだけです。だまされたと思って、ぜひ一度トライしてみてください。シールとカレンダーさえあれば、すぐできます!

#「脱ワンワード週間」のコツ

これで兄弟喧嘩が減ります。子どもとの会話が増えます。言葉づかいが良くなります。

そのためには2つの努力が必要です。(1)親自身がワンワードにならないこと、(2)子どもから「くつっ」と言われたら、「お母さん(お父さん)は靴ではありません」と言い返すこと。ちょっと面倒ですが、でもたったそれだけです。

もう1つ加えるとすると、楽しく進めることです。NGワードを言ってしまったりして失敗したときでも、責めるのではなく笑ってあげることです。

多くの子どもたちは、競い合いやゲームが大好きです。この「脱ワンワード週間」には「ん」で終わったら負けの「しりとり」のようなゲーム性があります。

全校で取り組んだ世田谷区立芦花小学校でも「面白かったか?」という質問を子どもにしています。全体ではなんと75%の子どもが「とても面白かった」(37%)もしくは「まあまあ面白かった」(38%)と答え、1年生ではそれが各々51%と29%で、計80%が「面白かった」と答えました。

面白さは、成果にもつながります。言葉づかいが「かなり良くなった」と答えた子どもは全体の18%でしたが、「とても面白かった」と答えた128名の中では、それが52名、41%に達しました。

われわれホモ・サピエンス「考えるヒト」は別名、ホモ・ルーデンス(*2)「遊ぶヒト」と呼ばれます。ヒト(特に子どもたち)は生命力の余剰を抱えており、それを放出する行為が「遊び」です。そこでヒトは最高の学習能力を発揮し、多くのことを学びます。それを取り入れたのが「脱ワンワード週間」なのです。

さあ、ロケ先のご家庭では、いったいなにが起きたでしょうか。お母さん・お父さんはうまく「察しの悪い親」になり、「自分がワンワードにならず」、「楽しく・面白く」進めることができたでしょうか?

そうすれば、成功間違いなしなのですが...。1/20の「あさイチ」をお楽しみに。

(*2)オランダの歴史家 ヨハン・ホイジンガの言葉。

番組をご覧になっての感想もお待ちしています。ぜひHPのお問い合わせまで、お寄せください。

参考資料

『親と子の「伝える技術」』三谷宏治(実務教育出版)

Facebook

Facebook

Linked in

Linked in