#インターネットと成績の意外な関係

2013年の末(12/25)、文部科学省が4月に行われた全国学力テストの結果を発表しました。対象は小6と中3です。国語と算数・数学の2教科で、基礎(A)と活用(B)が出題されました。

都道府県別の公立小中学校の成績(正答率)では、小中とも1位 秋田県、2位 福井県となり、ほぼ例年通りでしたが、下位から躍進する県もあり、悲喜こもごもの結果となりました。

今回、注目をもってメディア各紙に報道されたのが、文科省が行った「生活習慣とのクロス分析」の結果でした。

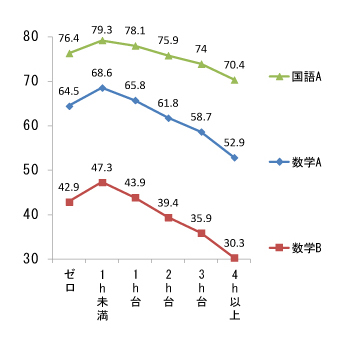

子どもたちのテレビの視聴時間やインターネットの利用時間(スマートフォンの利用を含む)と、成績との間に、明確な「へ」の字型の関係があったのです。たとえば中3の科目別問題正答率を平日インターネット利用時間別で見れば、こんな感じです。

いずれの科目でも、成績が最もよかったのは、インターネット利用時間(平日)が、1時間未満の子どもたちでした。利用時間が長くなるにつれて成績は下がり、4時間以上になると9点から17点もの差がつきました。

一方、利用時間がゼロの子どもたちの成績は意外にも低く、利用時間が1~2時間の子どもたちと同程度で、1時間未満の子どもたちよりは、3~4点劣っていました。

#メディアや専門家たちの解釈は? そして三女が放ったひと言

この結果に対し、さまざまな立場の人たちがいろいろな解釈をしていました。

文科省:「視聴時間を決めるなど、節度を守って見れば知識の習得に役立つ」

ネット依存の専門家(*1):「子どもたちが無目的にだらだらとネットを続けることのないよう、家庭や学校で時間を制限する指導が必要だ」

前者には疑問があります。「インターネットやテレビからの知識」が、国語や、特に算数・数学の問題を解くのに役に立つのでしょうか? それに1時間未満見るのと、まったく見ないことで、なぜこんなに差がつくのでしょうか? さらに言えば、なぜそれなら利用が1時間台の子は、もっと成績がよくならないのでしょうか? 「知識の習得に役立つ」というのであれば。

後者はまったくその通りでしょう。使いすぎがダメであることは、明らかです。でも「制限」ってなんなんでしょう? そして、完全に制限(ゼロ)してしまうと、なぜ成績が悪いのでしょうか。

食卓で新聞を読みながら「フシギだねえ」とつぶやいた私に、通りかかった高1三女があっさり言い放ちました。

「意志が強いからだよ」

確かに、インターネットを使うけれど、1日平均で1時間未満に抑えられるということは、本人の意志力の賜です。そして、意志の強い子どもは勉強にも打ち込める。

しかし、利用時間ゼロの子の成績が悪かったのは?

これは憶測ですが、利用ゼロはきっと本人の意志ではないのでしょう。親の強制です。もちろん逆かもしれません。成績が悪いのでネット利用を禁止している、のかも。

ともかく、私には文科省担当者やネット依存専門家のコメントより、100倍 説得力ある「解釈」でした。さすが、当事者(笑)

(*1)「エンジェルズアイズ」(東京)の遠藤美季代表

#マシュマロ実験が示すもの。幼児期の「自制心」は人生の成功につながる

この話をブログに書いたら、知人が「マシュマロ実験」のようだと、教えてくれました。

マシュマロ実験とは、1970年に初めて行われた、子ども相手のちょっとイジワルな実験です。

・対象:4歳前後の保育園児 32名(後に数百人)

・内容:「マシュマロ(*2)をひとつあげる。でももし15分食べずにガマンできたら、もうひとつあげる」と言って、子どもの前にマシュマロを置いて、部屋に一人で残す

・結果:ひとりになった瞬間マシュマロを食べる子もいたが、多くの子は誘惑に抵抗した。しかし15分ガマンして2個ゲットできたのは全体の1/3の子どもだけだった

実験を行ったスタンフォード大学の心理学者 ウォルター・ミシェル(Walter Mischel、1930~)は、これを「自制心(*3)」の差と解釈しました。

面白いのはここからです。

18年後の1988年、追跡調査が行われ、意外な結果が報告されました。「幼児期にマシュマロを何分ガマンできたか」と「青年期に親から見て有能かどうか」には強い相関があったのです。

1990年の調査では、さらに、「SAT(大学進学適性試験)とも強い相関がある」ことがわかりました。マシュマロを長く待てた子は、待てなかった子よりも210点(2400点満点)も、点が高かったのです。

一方、幼児期のIQの高低と、SATの点数にはあまり相関がなく、「将来のSATの点数には、幼児期のIQのより自制心の方が遥かに影響する」と結論づけられました。

(*2)マシュマロ、オレオクッキー、プリッツの中から好きな物を子どもに選ばせた。

(*3)自制心とは「将来のより大きな成果のために、自己の衝動や感情をコントロールし、目先の欲求を辛抱する能力」とされる。

#しかしそれは、「信頼」と「理性」の結果だったのかもしれない

これに対して、ロチェスター大学の認知脳科学者のセレステ・キッド(Celeste Kidd)は2012年、改良型のマシュマロ実験を行い、「子どもたちは自制心ではなく、約束への信頼と理性(計算)で食べなかったのだ」と結論づけました。

彼女は子どもたちを2群に分けました。「約束守られた群(reliable)」と「約束裏切られた群(unreliable)」です。各々、マシュマロ実験の直前に、ある約束が守られた、もしくは破られた経験をしています。

その結果、「約束裏切られた群」が平均3分しかガマンできなかったのに比べ、「約束守られた群」は4倍の平均12分もガマンできました。

つまり、ガマンできるかできないかを分けていたのは、「自制心」といった心の強さではなく、約束相手が「信頼」できるかどうか、ガマンしたとき報酬が本当に得られるのかを計算できる「理性」の強弱だったというわけです。

なるほど、これも一理あります。

そして、もともとのマシュマロ実験の追跡調査の結果は、「(周りとの)約束が信頼できる環境に育った子どもは、有能で学力の高い子に育つ」ということだったのだろうとキッドたちは解釈しました。

#子どもたちの未来に向けて、われわれのすべきこと。

きっと、いずれも正しいのでしょう。「約束へ信頼」と「自制心」は、どちらにせよ「将来どうなるかの判断」を含むからです。

インターネットやテレビをただ禁止しても、「自制心」も「約束への信頼」も生まれません。自分で判断させなくてはならないのです。

でも、判断のためには、情報が必要です。「インターネットやテレビに時間を費やしすぎると(将来)どうなるのか」という。

そういった情報が、残念ながら未だ豊富にあるわけではありませんが、われわれはそれを子どもたちにできる限りきちんと伝え、彼・彼女らが自ら考える機会をつくっていかなくてはなりません。問題なのは、思春期まっただ中の子どもたちに、どう伝えるのかですが、そここそ工夫のしどころです。

親からがダメなら学校から。学校からでも難しければ、そういった山を乗り切った先輩たちから......。

少なくとも最初の文科省「学力調査」の結果から、短絡的に「インターネット禁止!」とかしないよう。

それでは「自制心」にも「約束への信頼」にも、つながらないので。

このお話は、またいつか必ず続編を。

参考資料

『全国学力・学習状況調査 報告書 クロス集計』文部科学省(2013)

『Stanford marshmallow experiment』Wikipedia

『Children are more trusting than you think, proves 'marshmallow test' as under-fives are asked to wait for treats』MailOnline

読者のみなさんへ

2/26(水)夜、池袋の自由学園 明日館(みょうにちかん)で、親向けイベントが行われます。『お父さん出番です!』ですが、もちろんお母さん、も大歓迎です。ご興味ある方は是非おいでください。会場は、あのフランク・ロイド・ライト設計の重要文化財でもあります!

『経営戦略全史』がダイヤモンドHBRの「読者が選ぶベスト経営書2013」で第1位に!多くの書店さんで展開していただいています。

Facebook

Facebook

Linked in

Linked in