#牛丼一杯に水1,890リットル!

地球温暖化に伴って、今、二つの指標が注目されています。一つが「CO2(二酸化炭素)排出量」、もう一つが「投入水量」です。

前者は言わずと知れた、温暖化ガス(*1)であるCO2の排出量そのもの。国全体での削減目標もありますが、特定の商品やサービスを利用したときに、どれだけのCO2が排出されるのかを示す指標でもあります。例えば1人が500km(東京~大阪)移動する際に発生するCO2は、鉄道が10kg、バスが27kgに対して乗用車はなんと87kg。大量交通機関の圧勝といえるでしょう。そして意外とCO2排出量が多いのが航空機です。CO2排出量は56kgで鉄道の5倍以上掛かります。

投入水量も、元々まで辿ると意外な結果が出ます。

穀物では白米が1kg当たり3,600リットルで、小麦の2,000リットル、トウモロコシの1,900リットルを圧しています。しかし、問題は肉類。とりわけ、牛肉が凄いのです。

1kg当たりで比べると、投入水量は鶏肉の4,500リットル、豚肉の5,900リットルに対し、牛肉はなんと20,700リットル。トウモロコシなどを飼料とし、育成に時間が掛かるせいなのですが、まさに牛肉は水の缶詰といえるでしょう。

ゆえに、提供に必要な総水資源量で言うと、牛丼1杯に1,890リットル、ハンバーガー1個に1,000リットルという恐るべき数字となります。因みに月見蕎麦が750リットル、讃岐うどんが120リットルです。

(*1)温暖化ガスとしては他に、家畜のゲップに含まれるメタンガスなどもある。

#水消費量の可視化へ。まずはトイレ水から

「水」は、今後数十年で逼迫する資源の最たるものと考えられています。

2050年までに世界人口は80億人以上になるのに、使える淡水資源(地球上の水の2.5%のみ。残りは塩水)は大して増えません。そのままでも約30億人が水不足に苦しむでしょう。

もし温暖化が2℃進めば、プラス10億人が、水不足に苦しむといわれています。暖かくなれば、冬の間、山間部に蓄えられる水(氷河や残雪)が減り、かつ夏の間、高い気温が蒸発量を増やして土中の水も奪っていくからです。

しかしただ節水といっても、今われわれが、何に水を使っているのか、その理解無くして適切な対応はありえません。

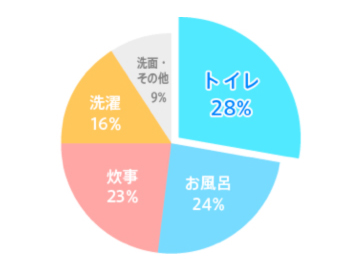

日本の家庭で使われる水は、1人あたり1日平均250リットル。但し、そのうち、飲み水は数リットルに過ぎません。ターゲット(重みのあるダイジなもの)はトイレ水であり、風呂水、炊事・洗濯の水なのです。

トイレでは大洗浄に1回13リットル(1975~93年)掛かっていたものが、2006年には6リットル、2012年には3.8リットル(*2)で済むものが出ています。トイレ水の7割もの削減であり、家庭使用水全体の2割減に貢献します。(年間では240リットルのお風呂236杯分もの節約になる)

さらには隠れた節水トイレ機能に、流水音発生器(*3)というものがあります。ある女子大ではこれだけで4割以上の節水になったとか。

(*2)TOTOネオレスト(床排水タイプ)。

(*3)TOTOの流水音発生器の商標は「音姫」という。

#お風呂や炊事・洗濯の節水法

お風呂の水は入浴法によりますが、毎日入るとして1日4人家族で240リットルの計算になります。

・湯船に180リットル、シャワー等が5分で60リットル

としましょう。

前者を減らすためには(身体のためにも)半身浴。数分間の半身浴は自律神経の働きを高め、冷え性の改善にもつながります。後者を減らすためには節水シャワーヘッドが有効でしょう。

これら2つで、3~4割もの節水になります。全体でいえば1割弱となります。

炊事の水のほとんどは、調理ではなく食器洗いなどに使われます。油汚れは事前に紙で拭き取る、流し洗いせず水を溜めて洗う、なども実用的な節水法ですが、ここでも強力なのは機械の力を借りること。つまり食洗機を使うことです。

5人分の食器洗いには、お湯を貯めてつけ置き洗いしても1回75リットルの水が必要ですが、最新型の食洗機ならわずか6.5リットル(*4)ですみます。なんと9割強の節水です。全体でも16%ほどの節水となるでしょう。

洗濯機の節水ではドラム型が優れていて2014年モデルでは、6kgの洗濯をするのに53リットル(2012年モデルでは96リットル)というもの(*5)もあり、1回あたり数十リットルの節水が図れます。もちろん普通の洗濯機でも、風呂の残り湯を「洗い」工程に使えば、それだけで数十リットルの節水となります。

全体では1割程度の節水となるでしょう。

これらすべてを積み上げれば、家庭使用水の半減が達成されます。ただしこれらの施策を、即座に全家庭に普及させなくては、なりませんが......。

(*4)パナソニックのビルトイン式食洗機(NP-45MD6シリーズ)で、ECONAVI機能を使った場合。

(*5)日立のビッグドラム。

#カリフォルニア州が踏み込んだ、25%節水義務化。日本はどうする!?

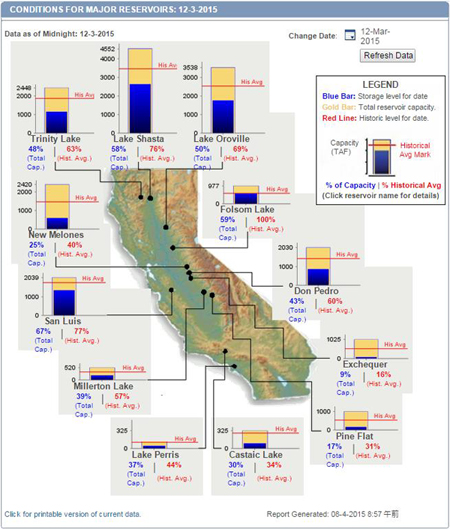

2015年3月12日、カリフォルニア大学アーバイン校(UCI)の水文(すいもん)学者ジェイ・ファミグリエッティ(Jay Famiglietti)は、「カリフォルニア州の貯水池にはあと1年分の水しか残っていない」との警告を発しました。

カルフォルニア州では2011年から干ばつが続いており、2013年には年間降水量が過去最低を記録しました。ロサンゼルスでは年間降水量110ミリ。例年の4分の1未満に過ぎませんでした。樹木の年輪から調べた結果、過去500年で最悪という干ばつでした。

貯水池は干上がる寸前に追い込まれ、カリフォルニア州の多くの都市が「芝生への水まき禁止」「レストランでの水提供自粛(*6)」「プールの水張り禁止」「洗車禁止」などの強制的な節水策を打ち出し始めました。

しかし2015年1月には雨期であるにも関わらず、サンフランシスコでは降水量ゼロを記録。水不足が解消する兆しはありませんでした。ファミグリエッティはNASAによる宇宙からの観測データを元に、断じました。「雪解け水は期待できない」「明日からでは遅い。今すぐに給水制限などの対策を講じるべきだ」

2015年4月1日、カリフォルニア州のブラウン知事はついに、25%の節水を義務付ける(*7)措置を発表しました。

ただ何かを徹底しようとするのであれば、政治(義務付けと罰則)だけでなく、経済メカニズムへの組み込みが必須です。

全ての行為や成果に「お金」という指標をつけるのがこれまでの経済原理だとすれば、投入水量や使用水量も金額換算して、商品価格に入れ込んでしまうことなのでしょう。少なくとも、全ての商品のタグに「金額」だけでなく、(「CO2排出量」や)「投入水量」が表示される時代が、すぐそこまで来ています。

さらに踏み込むなら、オフセット(相殺)という考え方もあるでしょう。CO2なら「排出権購入によるオフセット」や「CO2固定化に寄与する植林活動への寄付や投資でオフセット」が事業として成立(*8)しています。水、についても今後、同様の概念が導入されるかもしれません。

ところが省エネ先進国だった日本が今、新エネルギーの開発やCO2削減や、この「水」の問題において、なんら世界のイニシャティブを取れていません。

これで、いいのでしょうか? いいわけがありません。

世界の水危機を、日本のチャンスに! 節水技術や設備、その開発・運用ノウハウを世界に!

(*6)客から求められなければ水を出さない。

(*7)知事は非常事態を宣言し、20%の節水を呼びかけていたが、義務ではなかった。

(*8)日本でも、個人向けに四国カーボン・オフセット市場がCO2排出量分を算出し金額換算した上で、寄付を受け付けるというサービスを始めている。CO2 1.3トン(年間自動車1台)分なら10,700円程度。

参考資料

・『世界の水危機、日本の水問題』東京大学教授 沖 大幹

・『運輸・交通と環境 2007年版』交通エコロジー・モビリティ財団

・「とっても節水・節約」パナソニックHP

・「「500年に一度」の水不足:カリフォルニア州の現況」ハフィントンポスト日本版(2014.02.05)

・「CALIFORNIA DRYIN'」UCAR AtmosNews

・四国カーボン・オフセット市場 HP

読者のみなさんへ

慶応大学の一般向け講座、「夕学五十講」。丸の内シティキャンパス(MCC)で4/22(水)夕刻、講演します!有料(5000円前後)で定員300名の会場も「満席」まであと一歩!演題は「イノベーションとビジネスモデルの本質~個人に求められるもの~」です。ご興味ある方は、こちらから。

また、ご意見ご感想、ぜひHPまでお寄せください。Official Websiteの「お問い合わせ」で受け付けています。

Facebook

Facebook

Linked in

Linked in